「発語が少なくて、何を考えているのかわからない……」。発達特性がある子を育てる親御さんの中には、お子さんの本音がわからず悩む方もいらっしゃるでしょう。しかし、発語が少なかったとしても、お子さんの表情や行動を観察し、丁寧な声掛けを通してお子さんの気持ちを知ることができます。

今回のインタビュー企画では、発語が少なかったお子さんと向き合うことで、本人も親も納得する進路選択ができたというHさんのお話を伺いました。ぜひ参考にしてみてください。

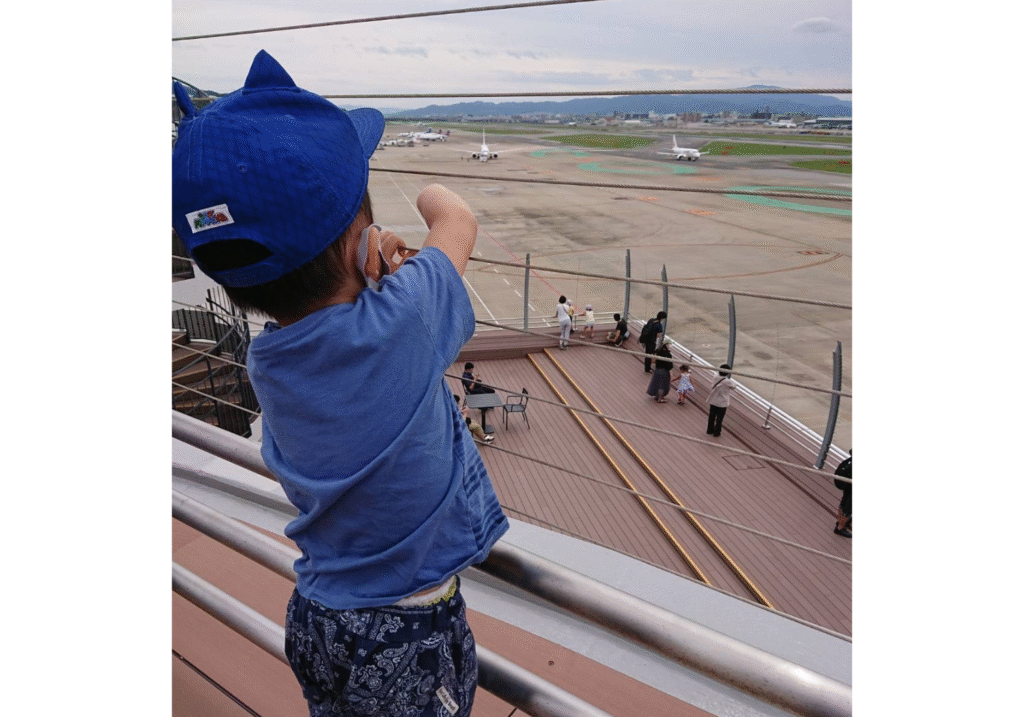

3歳6か月頃。飛行機にはまっていたので、空港に見せに行ったそうです。=Hさん提供

いつもニコニコして手がかからない赤ちゃんでした

━━━小さい頃の息子さんの様子を教えてください。

(Hさん)私には2人の息子がいて、発達特性があるのは現在小学3年生の二男です。二男は臨月より早く生まれたこともあり、ハイハイをしはじめたのが1歳になる直前だったんですよね。ニコニコしているけれど、基本的に受け身な感じで、刺激を与えようと思い毎日児童館に連れていきました。でも、あんまり変化はなく。1歳前に小児科に相談しました。小児科で血液検査などをしましたが「異常はない」といわれ、私は安心しきってしまい……。

その後、1歳半検診があったのですが、その順番を待っている間に急に歩き始めたんですよ。それが本当に嬉しかったから、その嬉しさで1歳半検診は相談する感じではなくなりました。早く生まれて、体も小さくて、その心配の方が大きかったので、発達特性に気付くのは遅かったです。

体が小さいことに関しては、また電話しますと言われました。でも、何ヶ月かしたら、成長曲線に乗り始めたので、それで解決しました。

━━1歳半検診には積み木を積んだり、指差しをさせたりとかのテストがあると思うのですが、その時の様子はどうでしたか?

(Hさん)家で積み木を積む日もあるので、その日は少し調子が悪いのかな?という感じでテスト自体は終わりました。それより、当時の私は、体が小さいことを深刻に考えていました。

━━1学年差のお兄ちゃんもいらっしゃるとのことですが、発達の差みたいなところを感じなかったですか?

(Hさん)お兄ちゃんとは年子ですが、丸2歳離れていています。次男は、2400グラムで生まれたのに対して、お兄ちゃんは3600グラムで、1.5倍ぐらいの差があり、スタート時点で違うという気持ちがありました。

━━━その後、どのようなタイミングで発達特性に気付いたのですか?

(Hさん)3歳1か月検診でひっかかりました。担当の保健師さんに「この子、私の話を全然聞いてない」と言われてしまい……。言葉の少なさや、コミュニケーションの苦手なところを指摘され、その場で臨床心理士さんと繋がりました。

二男は1歳から保育園に通っていたのですが、すぐに保育園に園での様子を聞きに行きました。そうしたら「実は1人先生を加配ですでにつけている」といわれました。

ただ、ちょうど時短勤務からフルタイム勤務に仕事の時間がのびた時期だったので「やっぱり働き方を考え直した方がいいかな」と伝えたのですが、保育園の先生たちが「私たちがサポートするから大丈夫」と言ってくれたので、安心していました。

━━━ 3歳1ヶ月検診で、臨床心理士さんと繋がって、その後はどうなりましたか?

(Hさん)次の臨床心理士さんとの面談の時には、保育園の先生もついてきてくれて、私は別室にいたのですが臨床心理士さんに保育園での様子を丁寧に話してくれたようです。その後、もう1回その面談があった後に、病院の方に繋がりました。私が住んでる自治体と提携してる病院に繋がったのですが、診察を待つ期間がすごく長くて。3歳11か月ぐらいから、その病院のちょっとグループワークに参加して、4歳2か月で発達特性があると診断されました。

━━━今までのお話だと、家とか保育園で困ったことはなかったのかなと感じましたが、実際にはどうでしたか?

(Hさん) そうなんです。おとなしいし、かんしゃくもなくて、いつもニコニコしていて、全部の成長がゆっくりっていう感じでした。発語はゆっくりでしたし、コミュニケーションの苦手さとか、目が合わないとかもありましたけど、自分の意思の表現が少し弱いと感じるくらいでした。

しかも、すごく保育園で可愛がられてたんですよね。年上のお兄ちゃんお姉ちゃんたちがなんでもしてくれてたらしくて。先生たちがなるべく手を貸さないようにっていってたそうです。

━━━療育などには通いましたか?

(Hさん)年長から病院の作業療法と児童発達支援に通い始めました。児童発達支援は週末だけ年長だけで構成されたクラスで小学校に向けてトレーニングしました。あと、年中の診断がついた後には、言語聴覚士さんのことばの教室に通ってました。

5歳4か月 終わった後のウサギ餌やり楽しみに、ことばの教室に通っていました=Hさん提供

VARYに入って子どものことを観察する大切さを学ぶ

━━━佑美先生のことはどうやって知りましたか?そしてなぜ佑美先生に頼ろうとなったのですか?

(Hさん)佑美先生のことはインスタで見つけました。その時期、お兄ちゃんは健常で、弟は発達特性があって、道が分かれたみたいな感じでよく泣いていたんですよね。でも、そういう風に思うのは、二男に対して失礼だとも思い……。

そんな時に、 2022年5月10日の佑美先生のインスタに「なぜ日本の親は我が子の特性に苦しみがち?」という投稿があり、それを読んで「私は、これでいいんだ」と思えました。

当時、診断から1年ぐらい経って年長になった頃だったのですが、小学校進学に向けて何かできることはないかとずっと探していました。そんな時期だったので、佑美先生の運営しているVARYに興味が湧きました。ただ、メンバー募集をしていないタイミングだったので、次の募集を待ってその年の8月に入会しました。

━━━実際にVARYに入ってみて、どうでしたか?

(Hさん)入会してすぐに個別コンサルを利用しました。佑美先生はオンラインなのによく二男のことが見えていてびっくりしました。年長の運動会の後に、佑美先生に動画を送ったところ「この子は、言葉で人を楽しませたいのに、言葉が出ていない」と指摘されました。私としては、佑美先生は診断名を見てるのでなくて、二男自身を見てくれて、二男に合った対処法を教えてくれたのがすごく嬉しかったです。 リアルで会っているわけではないのに、なんでここまでわかるんだろうと思いました。だから、佑美先生が言ったことはなんでも取り入れて頑張ってみようと思い、佑美先生が教えている肯定的な注目や褒めることを始めました。

━━━褒めることを増やしてから、どんな効果があったか教えてください。

(Hさん)親子の関係が悪かったわけではありませんが、より良くなったと感じました。なにより、二男に注目する時間が増えたので、二男のことがよくわかるようになり、私自身の心が安定したのが1番大きかったです。

実は、二男が保育園最後の運動会が嫌だと作業療法士の先生に言ったらしいんですよ。それで作業療法の先生には「運動会が嫌なら、競技を半分に減らしたらどうですか?」と言われて……。佑美先生に相談したら「本人がなんて言ってるか、ちゃんと聞きなさい」と言われました。それで本人に聞いたら、言葉が少ないながらも嫌とは思ってないことがわかりました。結果的に運動会にも全部参加することができて、本人の気持ちを大事にできたっていうのが、本当によかったなと思いました。

本人の気持ちをしっかり確認した進路選択

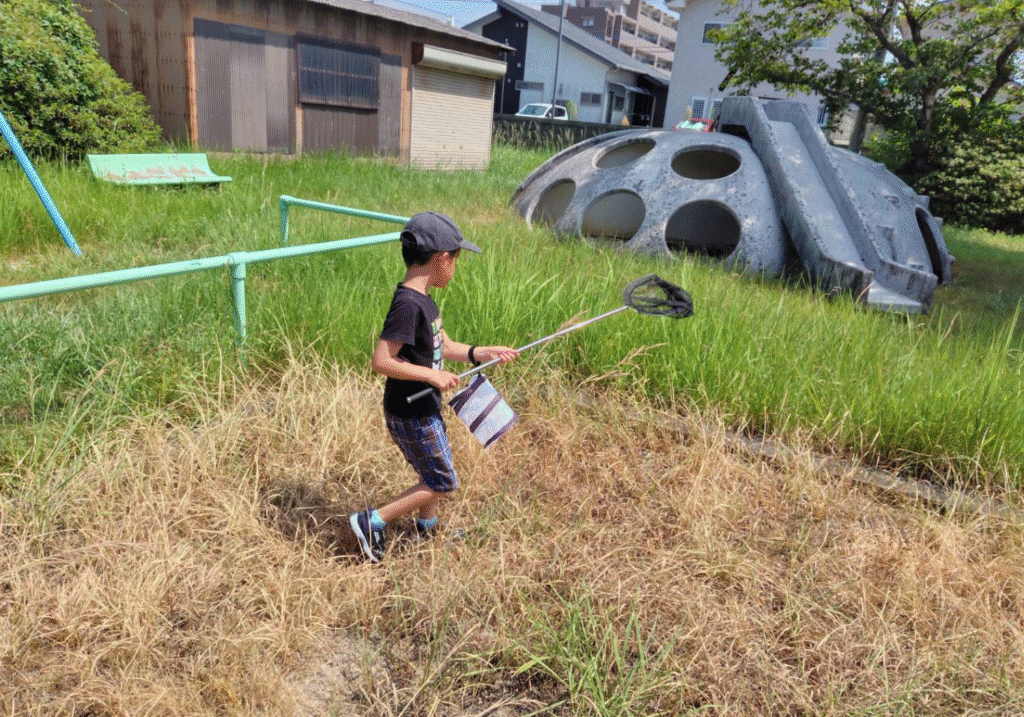

7歳5か月 兄の用事の合間に虫とり=Hさん提供

━━━保育園での最後の運動会に本人の気持ちをしっかり確認しながら全部参加できて、本当よかったですね。

(Hさん)なんでも決めつけないで、本人の気持ちを尊重するのが大事なことだと思いました。だから、いま特別支援学級に通っているのですが、支援学級に入るのも本人に決めてもらいました。当時は言葉もあんまり出てませんでしたが、どっちがいいかと聞いて、本人が「人数が少ない方が良かった」と言ったので、支援学級に決めました。

でも2年生の時に「なんで僕は支援学級にいるのか?」 と聞かれたことがありました。その時に「あなたが最終的には決めたんだよ」と伝えたら、すごく落ち着いた表情をしたので、親の気持ちや親が環境を整えるのも大事だけど、本人の話を聞いてよかったと思いました。

佑美先生の元で子どもの姿に注目して、子どもの意見をきちんと聞く大切さを学べて、良かったです。

━━━小学校入ってからは、困ったことはあまりない感じですか?

(Hさん)家から小学校まで2㎞くらいあって、入学当初はお兄ちゃんがいるから集団登校で一緒に歩いていたんですけど、自分の靴が合わないと言って、6年生に学校までおんぶしてもらったことがありました。別の子は二男のランドセルと靴を持っていたのですが、お兄ちゃんの表情がすごく気まずそうで、私ももう少し考えないといけないなと反省しました。

その件があったので、バスで通っていたのですが、そのバスの路線が廃止になってしまって……。車で途中まで送っていくなどして、少しずつ距離を伸ばして歩く練習をして、2年生からは家から学校まで歩いて通えるようになりました。最初はペンギンの歩きだったんですが、普通に歩けるようになりました。

あと、登校時に、同じ地域の子が二男を見たら逃げるみたいなのがあったみたいで……。それを、2年の冬休みの前の日に学校の先生に相談したら、うちの子が名前をあげた子を呼んで、話し合いをしてくれました。その後、そんなことはなくなり、学校も一緒に問題解決方法を考えてくれるのがありがたいなと感じています。

━━━そんなに長い距離を歩けるなんてすごいです!他に成長してるなって感じるエピソードがあったら、教えてください!

(Hさん)バスケの習い事を始めたんです。もともとお兄ちゃんが入っていたスクールなんですけど、お兄ちゃんたちは高学年の子のクラスに移ったので、今は低学年だけでワイワイ練習できるいい時期だと思い、入会を決めました。 見学の時点で、みんなと一緒にやれたことに感激して、1人でこっそり泣いてしまいました(笑)

なにより、先生が素敵なんです。発達特性どうこうではなく、子どもの伸ばし方が上手なんですよね。例えば、最後の挨拶する時に二男がリュックを背負っていたのですが「荷物を下ろしてね」では伝わらなかったらしく「リュックを降ろして」と丁寧に言い換えてくれました。こんな感じなので、本人も困ることが少なく、すごく楽しそうに練習しています。

━━━みんなと一緒の行動ができたことにこっそり泣いてしまう気持ち、すごくわかります!やはり声のかけ方って大事ですよね。

(Hさん)そうですね。改めて、声のかけ方の大切さを感じました。ということもあり、佑美先生の元で、声かけを学べるのは本当にいいことだなと思っています。大人が声のかけ方を学んで、できるだけその子供の成長を促せるように手助けしていくのが大事です。

それに伴っていろんなことが突然できるようになったり、突然理解したりすることも経験してきました。例えば、年長の頃は、見る力が弱くて転がったミニトマトも見つけられなかったのですが、今は視野が広がって、掃除なども少しずつできるようになってきました。

━━━最後に、お子さんの発達特性に気づいて悩んでる親御さんにどんな言葉をかけたいですか?

(Hさん)小学校に入るまでは「なんでもっと早く療育に繋げなかったんだろう」と自分を責めることもありました。でも、小学校に入って、自分の力で友達を増やしてくるような姿を見ると、変えられない過去ではなく、今の子の姿を見ることが大切だなと感じます。不安だと先を見る気持ちにもなれないと思いますが、今と少し先を見ながら進んでいくってのが大事だと感じています。

あと、コミュニケーションのその技術は、遊びの中で育っていくと佑美先生もおっしゃっているので、私自身も足りなかったところですが、たくさん子供と遊ぶのが大事だと思います。やっぱり好きなことから伸びていくと実感していますので、本人が何を好きかを知るのが大事です。

例えば、二男は虫が大好きなんですが、虫を通して、本を読み、虫取りをすることで、目を鍛え、生き物を大切にするとか、そういうのも徐々に学んでいった感じがします。

特に発語が少ないと、その子の思ってることを掴むっていうのがすごく難しいと思いますが、そこを理解できるくらいしっかり子どもに向き合うことを意識していただけると良いのではないでしょうか。

(文:勝目麻希)

| 子ども発達支援アカデミーVARYでは、障害の診断の有無は関係なく、発達特性が気になる子を育てる親御さんが子どもとのかかわり方を学べる場を提供しています。現在VARYメンバーは海外含め全国各地から参加され100名を超えており、佑美先生から学べるのはもちろん、同じように悩む先輩ママたちの話も聞けます。また、発達特性があるからこそ親子で強みを見つけるアートプロジェクトが立ち上がるなど活動の幅も広がっています。佑美先生に直接お子さんの発達のことを相談したい方、お子さんの発達特性を活かす子育てをする仲間を作りたい方はぜひ入会をご検討ください。きっと発達特性を活かした子育てができるようになり、お子さんのことを大好きになれますよ。 |